日本で「トップ賞」を獲得、ファーウェイの“技ありタブレット”の実力とは

拡大

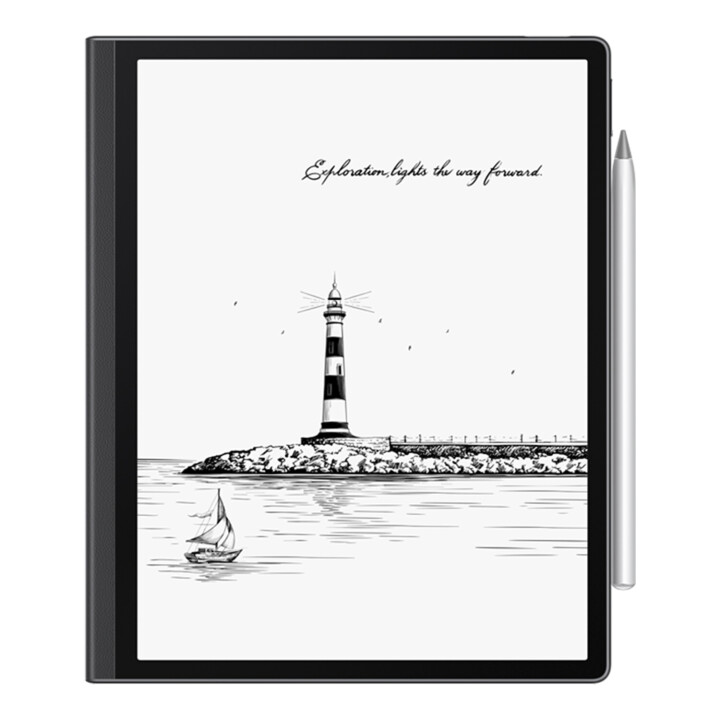

ファーウェイのHUAWEI MatePad Paper(メートパッド・ペーパー、写真)に触れてみて、「これは興味深い」と感じずにいられなかった。同製品は日本最大級の見本市でグランプリを獲得している。

(1 / 3 枚)

華為技術(ファーウェイ)のHUAWEI MatePad Paperに触れてみて、「これは興味深い」と感じずにいられなかった。既存の商品カテゴリーにより同製品を分類するならば電子書籍リーダーとせざるをえないだろうか。たしかに電子書籍リーダーとしてとてもよく考えられている製品だ。しかし、単なる電子書籍リーダーとも言えない。電子書籍リーダーとして利用する人の行動パターンをさらに考え抜いて、可能な限りの汎用性をもたらした製品とでも言えるだろうか。その結果同製品は、ビジネス、学習、室内だけでなくアウトドアでの読書など、「使えるシーン」が極めて広い製品に仕上がったと言ってよいだろう。

【その他の写真】

同製品は15-17日に開催された日本国内最大級のICTイベントである「Interop Tokyo 2022」の「Best of Show Award」の「パーソナルメディア&デバイス」部門で最高賞のグランプリを授賞した。実際に手に取って操作してみて、審査員を「うならせた」理由が分かったような気がした。

■第一印象は「これはなじむなあ」…E Inkの採用で「自然な文字体験」を実現

手に取った第一印象は「これはなじむなあ」だった。電子ペーパー、あるいはE Inkなどと呼ばれる仕組みによる画面表示のおかげだ。「あくまでも個人の感想」とお断りした上で書くのだが、私はスマートフォンなどで表示される文字を見ると、どうも違和感を覚えてしまう。パソコンやテレビなどの大画面ならば気にならないのだが、小さな画面の場合には「発光現象で表示する文字」がなんとなく気になってしまう。

その点、HUAWEI MatePad Paper(ファーウェイ・メートパッド・ペーパー)が採用したE Inkならば、ほとんど紙の上に印刷されたり書かれた文字を見るような感覚で読める。いや、場合によってはもう少し「優しくなじむ」感じもして、「インク」というより「墨」の色のようにも見える。いわゆるグラディエーションも自然に示されるのだ。とにかく「目に優しい表示」だ。

E Inkを採用した長所はまだある。E Inkは、画面の反射率を変えることで色調の濃淡を変化させる。そのため、太陽光などの強い光に照らされた場合も、画面が認識できなくなってしまう不都合は生じない。自らの発光により表示する液晶パネルなどとは違い、「屋外で使おうとしたら、画面が直射日光を浴びているために全く読み取れなかった」といった不愉快な思いとは無縁だ。ということで、同機種はアウトドアの際に読書を楽しむ際にも、とりわけ適していると言える。

さらに言えばE Inkならば、画面表示に際しての電力消費が極小ですむ。ということは、充電回数も減らせると考えてよいだろう。持ち歩いて使う機器だけに、これも魅力だ。

HUAWEI MatePad Paperはファーウェイの充電関連技術を投入していることもあり、22.5Wの急速充電ならば、1.5時間の充電で6日間使用できる。搭載されている3625Ahの大容量バッテリーはスリープモードを28日間維持できる。

なお、同機種はE Inkを採用している関係で画面は白黒ではあるが、動画再生も可能だ。

■大画面によってゆったりと集中しやすい環境を実現

画面サイズは10.3インチで、通常の単行本程度だ。かなり大きなサイズなので、文字をやや大きめに表示しても画面上にはかなりの数の文字が同時に表示される。読み進むたびに画面を更新するという操作を最小限することで、文章の世界に浸りやすいということも、この機器の長所だ。

それだけではない。例えば電子ペンで文字を書き込むこともできる。読書をしながら思いついたことをメモすることもできるし、もちろん単独でメモだけをすることもできる。ここで改めて、このサイズが生きてくる。

例えば「左側に表示させた書類や書籍を見ながら、右側でメモ」といった作業をする際にも画面に余裕がある。つまり「残されたスペースを気にしながら電子ペンを使う」といったわずらわしさからは開放される。

この機能は、ビジネスや学習に使う場合に便利そうだ。メモ部分をテキスト形式への変換もできるので、メモを利用して最小限の労力で書類を作成することもできる。

またクアッドマイクとデュアルスピーカーが搭載されているので、会議の録音や、オーディオブックを楽しむことも可能だ。なお、MatePad Paperの重量は360グラムだ。10.3インチ画面のタブレットとしては、かなりの軽量化を実現したと考えてよいだろう。

■利用可能なコンテンツの多さには「すべてをつなげる」の企業理念が反映

ファーウェイの経営理念の中核部分にある考えが「あらゆる人、家庭、組織にデジタル化の価値を提供し、すべてがつながったインテリジェントな世界を実現する」だ。同社のあらゆる製品やソリューションについて、この理念が意識されていると言ってよい。

MatePad Paperの場合、「すべてをよりつなげる」上での特徴としては、例えばHUAWEI App Galleryを利用したインストールに対応している点を挙げられる。そしてApp Galleryに追加された「Petal検索」の機能を利用すれば、HUAWEI App Galleryでは配布していないアプリをインターネット上にある外部のサードパーティー製のアプリとして検索して、インストールできる。

ユーザーにとっては、今まで利用してきたアプリを引き続き使えるので、新たなICT機器を使い始めた場合にありがちな「使い勝手が違う」ことに伴うストレスも、最小限に抑制できるはずだ。

もちろんMatePad Paperは日本の出版社や書籍にも対応しており、同社発表によれば、利用できるリーディングリソースは現時点で30万点以上、出版物リソースは13万点以上に達するという。(構成 / 如月隼人)

関連記事

日本最大級ICTイベントで6件がグランプリなど受賞―ファーウェイ

Record China

2022/6/17

ファーウェイ・ジャパンが新製品発表会、日本企業との初コラボによる商品も

Record China

2022/5/27

韓国、サムスンスマホの性能めぐりユーザーらが集団訴訟へ「速度制限付きスポーツカーだった」

Record Korea

2022/3/4

韓国、世界のディスプレー市場で1位の座を中国に奪われる―韓国メディア

Record China

2021/7/28

タイが「5Gの最大限の活用」に本腰、目立つ中国企業との関係強化

Record China

2022/6/27

イメチェン進行中、次のステップ目指す「ファーウェイ in JAPAN」

Record China

2022/6/19

ピックアップ

この記事のコメントを見る