中世の窯跡が奥能登珠洲の各地に残っていた

拡大

中世の文献にあった名もない黒いつぼやかめが「珠洲焼」と名付けられた。写真は14世紀前半の南北朝時代叩大甕(高60cm、口径64cm)。木製の桶が普及していない中世では大甕は貴重な大型容器だった。

(1 / 8 枚)

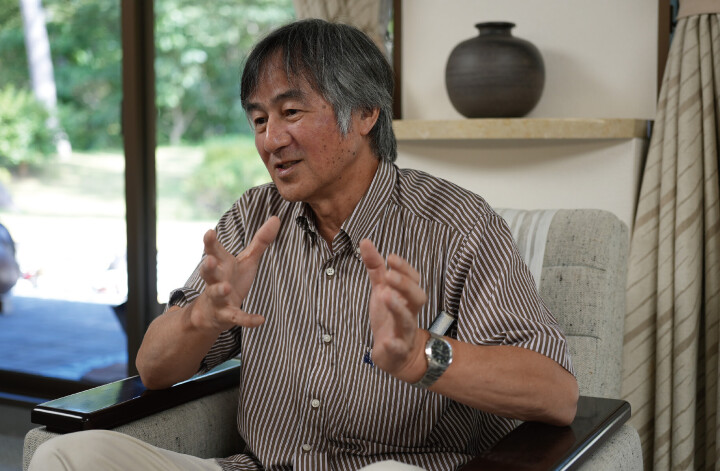

中世の文献にあった名もない黒いつぼやかめが「珠洲焼」と名付けられ、確固たるものになったのは、珠洲焼資料館にたくさんの実物を結集させたことが大きい。資料館の元学芸員の大安尚寿さんに話を聞いた。(取材協力/珠洲焼研究家・大安尚寿、写真提供/珠洲市立珠洲焼資料館)

【その他の写真】

日本海の地図をひっくり返して下が中国・ロシア・韓国のユーラシア大陸だとすると、日本からポンと突き出ているのが能登半島であることが分かる。古代に渤海使を迎える能登客院があり、江戸時代には北前船の要所として繫栄し、古代から日本海や北東アジアの交易の拠点だった。

「いわゆる珠洲焼の成立した12世紀中ごろは大開墾の世紀だった」と元珠洲焼資料館の学芸員の大安尚寿さんが説明してくれた。

「王朝の支配体制から離れて、例えば平氏とか源氏に代表されるような人たちが地方に目をつけ、そこを開拓し、どんどん領地や農地を広げていく。その中で自分たちの土地を守るための手段として武士団などもでき、大きな地方都市が生まれていった」。

各地に人口が増え、食料などさまざまな物資の保存や運送などに使うかめやつぼ、食事や神事に使う器などの大きな需要が生まれた。中央の力が落ちてきたことによる出来事で、国が管理する官窯の須恵器では需要に応えられなくなり、各地に例えば六古窯といわれる瀬戸焼、常滑焼、信楽焼、越前焼、丹波焼、備前焼などの中世の焼き物の産地が生まれたと大安さんは続ける。珠洲焼もその一つだった。当時の焼き物はとても重く、陸上で遠くまで運んでいくわけにはいかないため、船に乗せた。それで、能登半島の先端の珠洲で焼き物を作った。航行している船に乗せて運べばとても大きな商圏が得られるからだ。

櫛目袈裟襷文壺は、ろくろで挽いたかのようなスマートな形状だが、胴下部に残る叩き目から叩壺であることが分かる。壺の口縁部と中胴の波の模様は、この焼き物が能登の対岸の大陸文化を継承する陶工らが焼き、船で日本海沿岸に積み出されていったことを象徴するようだ。そして櫛目の大胆な交差は、この壺から湧き上がる力を封印しているようで、中世の人の畏れや願いなどの思いが伝わってくる。

珠洲焼は北海道南部から福井県にかけての日本海側に広く流通したことが分かっている。最盛期の14世紀には日本列島の4分の1を商圏としたが、15世紀末の室町時代後期に消えてしまう。

「地元でもそんな焼き物があったということはほぼ忘れられていく。黒いのがごろごろしているという感じだったそうです」。それが、第2次世界大戦が終わり、自分たちの地域の歴史を見直そうという機運や研究が盛んになった時に発見されていったのだという。

「珠洲焼という名はその頃はまだなく、その後につけられたもので、文献に名前が残っていたわけではなかった」と大安さんは話す。

名前のない黒い焼き物が後世に残され、多くの人がその復興に力を尽くし、500年もの時を超え、創造の力を与えているのだ。(提供/日中文化交流誌「和華」・編集/藤井)

関連記事

日本の土鍋がピンチ、EVに材料奪われ―シンガポールメディア

Record China

2023/11/9

「この点は日本に完勝」=日本に滞在した台湾人の主張に賛否―台湾メディア

Record China

2023/7/29

「屋外バーベキューを禁止します」=当局が通知出すも物議醸し、翌日に削除―山西省

Record China

2023/4/12

北海道の戸建てをたった75万円で購入した中国人が話題=中国ネット「急いで買いまくろう」

Record China

2025/1/6

中国奥地の青海省に残る古建築群、実は日本と同様の現象が進行していた

中国新聞社

2023/11/12

韓国議員が「日本の植民統治を称賛したら処罰」法案発議=韓国ネットには賛成の声「絶対に必要」

Record Korea

2025/2/12

ピックアップ

この記事のコメントを見る